Georgi Demidow - ein »Gigant der Sowjetliteratur« wird weltweit entdeckt

Der russische Autor Georgi Demidow wird nach Jahrzehnten der Vergessenheit endlich entdeckt. Einen »Giganten der Sowjetliteratur« nennt ihn ZEIT Online ihn einem kürzlich erschienenen Artikel über Leben und Werk anlässlich der zweiten Veröffentlichung in deutscher Übersetzung, Zwei Staatsanwälte. Die FAZ bezeichnet das Buch als »Epos der Epoche.« Geschrieben wurde das Werk wohl um 1969, die Erstveröffentlich erfolgte nach Beschlagnahmung und Rückgabe durch den KGB erst fast 40 Jahre später (2009) und jetzt, 56 Jahre nach Abfassung, wurde es ins Deutsche übersetzt und herausgegeben von Thomas Martin und Irina Rastorgueva, die mit dem diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde.

2023 erschien als erste Übersetzung Demidows in Deutschland Fone Kwas (»ein genialer Roman« FAS; »eine großartige Entdeckung« WDR; »eine literarische Sensation« RBB usw.) Damit betrat ein zu Lebzeiten zum Schweigen gebrachter, vollständig vernichteter Autor erneut die Bühne der Weltliteratur. In mehreren Ländern wird er nun gelesen, es entstehen italienische und holländische Übersetzungen (Galiani darf im Auftrag der Erben die Übersetzungsrechte vergeben), in wenigen Tagen erscheint in Deutschland das Taschenbuch von Fone Kwas. Dass ausgerechnet der Text, der jetzt ebenfalls in deutscher Übersetzung erscheint, ist eine Koinzidenz, Zufall wahrscheinlich nicht – zu großartig ist Demidows Kunst, um übersehen zu werden, und zu sehr liegt es in Zeiten, in denen in Russland Vereinigungen wie »Memorial« verboten und Museen wie das »Gulag-Museum« geschlossen werden, auf der Hand, dem Geschichtsrevisionismus etwas entgegenzuhalten.

Mit Zwei Staatsanwälte ist nun gerade inhaltlich gewissermaßen ein Gegenstück zu Fone Kwas übersetzt worden: während die Hauptfigur von Letzterem ein unschuldig Verhafteter war, kommt der Protagonist des neuen Bandes von der Gegenseite: er ist Staatsanwalt.

Der ukrainische Regisseur Sergej Loznitsa hat parallel zur deutschen Übersetzung ebendieses Werk verfilmt – erstmalig wurde der Film bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes im Wettbewerb gezeigt und war einer der von den internationalen Kritikern am besten bewertete Film: »a petrifying portrait of Stalinist insurrection«- schreibt The Guardian. Der Film wurde als herausragendes Werk mit formaler Strenge gelobt und mit dem François Chalais Preis ausgezeichnet, der an Filme vergeben wird, die sich durch eine besondere politische und gesellschaftliche Relevanz auszeichnen.

Kinostart von Loznitsas Film in Deutschland wird der 19. Februar 2026 sein (kurz vor dem Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine).

»Was Demidows Werk von allen anderen Memoiren dieser Zeit unterscheidet, ist, dass er das ganze System als Wissenschaftler beschreibt ... er zeigt die grundlegenden Fehler auf, die die damals lebenden Menschen gemacht haben und die zu solch fatalen Folgen führten.« - Sergei Loznitsa

(Zitat aus dem Interview mit Geoffrey Macnab für See-NL bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2025)

Hier geht es zum Trailer

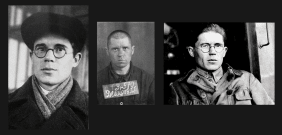

Über Georgi Demidow

Am Morgen des 20. August 1980 beschlagnahmten NKWD-Mitarbeiter in fünf Städten bei insgesamt sieben Adressen sämtliche Manuskripte von Georgi Demidow, außerdem wurden aus Demidows Wohnung drei Schreibmaschinen mitgenommen (von Hand schreiben konnte er nicht, er hatte sich im Lager an der Kolyma die Finger abgefroren), und sicherheitshalber auch noch das Schrotgewehr (vermutlich, damit er sich nicht erschießt). Zu diesem Zeitpunkt hatte Demidow bereits einige Novellen und Dutzende Erzählungen über die Kolyma-Lager verfasst. »Es tut sehr weh, dass Vater in dem Glauben gestorben ist, nichts von dem, was er geschrieben hat, sei erhalten geblieben«, erzählt Walentina Demidowa, die Tochter des Schriftstellers in einem Interview. »Er dachte, sein gesamtes Lebenswerk sei für immer verloren und sagte: ›Mich ein drittes Mal wie ein Phoenix aus der Asche zu erheben – das schaffe ich nicht …‹«

Geboren wurde Demidow am 29. November 1908 in St. Peterburg. Seine Mutter war eine einfache Frau ohne Schulbildung, der Vater Handwerker. In seiner posthum herausgegeben Autobiographie Vom Sonnenaufgang bis zur Dämmerung (2011) erzählt Demidow, sein Vater sei 1913 wegen Majestätsbeleidigung angeklagt worden und aus Petersburg verbannt worden. So fand sich die Familie wegen eines im Rausch erzählten Witzes in einem Dorf in der Zentralukraine wieder; während des Bürgerkriegs zog sie dann in die Stadt Lebedyn bei Poltawa.

Als junger Mann zog Demidow nach Charkiw und studierte Physik und Chemie, wo ihn der spätere Nobelpreisträger Lew Landau ans Physikalisch-Technische Institut holte, das führende Zentrum für Physik in der Sowjetunion. Während des Großen Terrors wurden im Zuge des sogenannten UIPT-Prozesses mehr als ein Dutzend Institutsmitarbeiter verhaftet, fünf von ihnen erschossen. Man beschuldigte sie der antisowjetischen Tätigkeit in einer revolutionären Gruppe, angeblich geführt vom Leiter des ersten Kryolabors Lew Schubnikow und dem Leiter der Theorieabteilung Lew Landau. Zu jener Zeit wurde bei den Verhören bereits gefoltert, Landau wurden mehrere Rippen gebrochen. Aber letzten Endes konnte die aufstrebende Größe der theoretischen Physik der Strafe knapp entgehen: Ein angesehener Physiker, Pjotr Kapiza, bürgte für ihn. Schubnikow hingegen wurde erschossen. Und Demidow wurde 1938 für konterrevolutionäre Propaganda zu fünf Jahren Lagerhaft verurteilt.

Zu seiner Tochter sagte Demidow einmal: »Du kannst es mir noch so lange übelnehmen, aber ich erzähle es dir trotzdem, damit du mich verstehst … Nach der Verhaftung dachte ich, genau wie alle anderen, es sei ein Versehen, ein Irrtum, irgendeine Ungereimtheit und schon bald würde sich alles aufklären. Als ich aber begriff, dass kein Fehler vorlag, dass es noch sehr lange so weitergehen würde, dass da ein System in Gang gekommen war, wusste ich: Es war mein Tod als Physiker. Denn die Physik ist eine Wissenschaft, die mit gigantischen Schritten vorangeht, ein halbes Jahr zu verlieren ist dasselbe wie zu sterben. Das holt man nicht mehr auf. Und ich sollte für mehrere Jahre verschwinden. Ich saß im Gefangenentransporter und weinte beim Gedanken, dass es mich in der Physik nicht mehr geben würde. Verzeih mir, dass ich nicht um mein Kind, nicht um die Familie weinte. Aber der Verlust der Physik war das Schlimmste für mich.«

Demidows Frau wurde mit dem fünfmonatigen Kind auf dem Arm verhaftet und ins Gefängnis gebracht, aber das Mädchen schrie so viel, dass man die beiden gegen Unterschrift »bis zur Vollendung des ersten Lebensjahrs« entließ. Danach wurden sie offenbar vergessen und Demidows Familie blieb vom Gefängnis verschont. Er selbst verbrachte 14 Jahre in Haft, zehn davon bei »allgemeinen Arbeiten« auf der Kolyma. Als allgemeine Arbeiten galten der Bergbau, der Gold- und Kohleabbau; »allgemein« überlebten die Häftlinge diese Arbeit nicht länger als zwei bis drei Jahre. Demidow schrieb über diese Jahre: »zehn Mal war ich halbtot, zwei Mal lag ich wegen Unterkühlung im Sterben.«

Im Jahr 1946 beschuldigte man ihn, er hätte gesagt, die Kolyma sei ein »Auschwitz ohne Öfen«, und er bekam noch einmal zehn Jahre dazu. Demidow schickte ein Telegramm an seine Frau, in dem er ihr mitteilte, er, Demidow sei tot. Zu unwahrscheinlich schien es ihm, dass er dieses Auschwitz je wieder verlassen könnte. »Da schwor ich mir, dass ich überleben werde, nur um diese Hölle zu beschreiben,« erinnert sich Walentina Demidowa an die Worte ihres Vaters.

Nach Ablauf der Haftstrafe zog Demidow nach Uchta, wo er bis 1972 als Konstrukteur in einer Fabrik arbeitete. Seine Rehabilitierung erwirkte er 1958 nach mehreren Gesuchen an die Hauptmilitärstaatsanwaltschaft.

In den Fünfzigern beginnt Demidow, Erzählungen zu schreiben und sie im Samisdat zu verbreiten. Demidow und Schalamow, die sich in Kolyma im Lagerkrankenhaus kennengelernt hatten, sahen sich 1965 in Moskau wieder. Eine gemeinsame Bekannte hatte Demidow beiläufig erwähnt, bis dahin war Schalamow der festen Überzeugung gewesen, der Ingenieur und Erfinder sei an der Kolyma umgekommen. Nach dem Wiedersehen schickte Demidow Schalamow mehrfach seine Erzählungen. Es entsponnen sich Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten, Streit. »Einmal kam Papa nach Moskau, als ich auch dort war, und nahm mich mit zu Schalamow. Es war eines ihrer Treffen, als sie bereits heftig über Literatur stritten. Das war in den Sechzigern, am Höhepunkt ihrer Polemik. Ich saß still in der Ecke, während die beiden etwa zwei Stunden lang diskutierten und stritten. Ich hörte Schalamow sagen: ›Solche Menschen wie dich und mich, die das alles durchgemacht und überlebt haben, die es geschafft haben, am Leben zu bleiben, und die es beschreiben könnten, gibt es kaum. Deswegen darf man keinen Rotz auf den Seiten verschmieren, es braucht Fakten. Dieses Ganze ›liebt er sie, liebt er sie nicht‹, die Gefühlsduselei ist zweitrangig, das braucht kein Mensch. Es braucht möglichst viele Fakten, Fakten, Fakten. So viele, wie du schaffen kannst. Nur darüber muss man schreiben. Alles andere braucht kein Mensch.‹ […] Ich weiß noch, wie Papa auf dem Rückweg völlig außer sich war: »Versteh du doch wenigstens, wir haben dort gelebt. Es war ein furchtbares, monströses Gefängnis. Nur wenige haben die allgemeinen Arbeiten überlebt, aber trotzdem: Menschen haben dort gelebt. Und unter ihnen gab es Freundschaft und Liebe … Das kann ich nicht weglassen.«

Doch der KGB hatte Demidow seit langem unter Beobachtung gestellt, kurz vor den Olympischen Spielen 1980 entschied man, seine Manuskripte zu beschlagnahmen. »Nach der Durchsuchung war alles weg. Dadurch wurde sein Leben für ihn unerträglich. Eine schreckliche Depression. Er schrieb danach keine einzige Zeile – er konnte nicht mehr,« so seine Tochter. 1987 starb er im bitteren Glauben, sein gesamtes schriftstellerisches Werk sei vernichtet.

Erst 1989, im Zuge der Perestroika, gelang es Valentina Demidowa die Manuskripte wiederzuerlangen. Die Pflegerinnen von Demidows Werken (Tochter und Enkelin) leben inzwischen in den USA, die Manuskripte befinden sich im Archiv eines Museums in Charkiw.

(Text auf Grundlage des biografischen Nachworts von Irina Rastorgueva zu Fone Kwas, Galiani 2023)

Zwei Staatsanwälte

Wie kein Zweiter erzählt Georgi Demidow von der Ohnmacht des Einzelnen angesichts einer willkürlichen Staatsmaschine – mit grandioser Beobachtungsschärfe, tiefer Menschlichkeit und Figuren, die man nicht vergisst. Ein erschreckend gegenwärtiger Roman.

1937: Dem jungen Staatsanwalt ...

Zwei Staatsanwälte

Wie kein Zweiter erzählt Georgi Demidow von der Ohnmacht des Einzelnen angesichts einer willkürlichen Staatsmaschine – mit grandioser Beobachtungsschärfe, tiefer Menschlichkeit und Figuren, die man nicht vergisst. Ein erschreckend gegenwärtiger Roman.

1937: Dem jungen Staatsanwalt ...

- Verlag: Galiani-Berlin

- Übersetzt von: Thomas MartinIrina Rastorgueva

- Erscheinungstermin: 13.03.2025

- Lieferstatus: Lieferzeit 1-2 Tage

- ISBN: 978-3-86971-306-9

- 240 Seiten

- Herausgegeben von: Thomas Martin Irina Rastorgueva

- Verlag: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Übersetzt von: Thomas MartinIrina Rastorgueva

- Erscheinungstermin: 13.03.2025

- Lieferstatus: Sofort per Download lieferbar

- ISBN: 978-3-462-31317-8

- 240 Seiten

- Herausgegeben von: Thomas Martin Irina Rastorgueva